宇宙の彼方から来る微弱な波を観測「重力波望遠鏡」の仕組みとノイズとの戦い

太陽の質量と同等か大幅に上回りながらも、きわめて小さく驚異的な重力を持つ天体、それが中性子星やブラックホールです。宇宙の彼方でそれらの天体が2つ以上集結し、衝突し、合体する時、時空が激しく歪み、その歪みが波となって宇宙空間に放射されます。アインシュタインの一般相対性理論によって予言されていた「重力波」です。

この重力波の振幅はとても微小で、その観測は非常に困難でしたが、望遠鏡の技術開発が進み、2015年についに人類は重力波を観測することに成功。その後、2023年春までに90もの重力波イベントが報告されています。この重力波の観測に用いられているのが「重力波望遠鏡」という特殊な望遠鏡です。

この記事では、日本が誇る重力波望遠鏡「KAGURA」の開発に携わっている研究者の陳たんさんに、重力波とは何か、重力波望遠鏡の仕組みはどうなっているのか、そして望遠鏡の性能に影響をおよぼす極微小ノイズとは何か、影響を抑えるための工夫とは等々、くわしくご紹介いただきます。

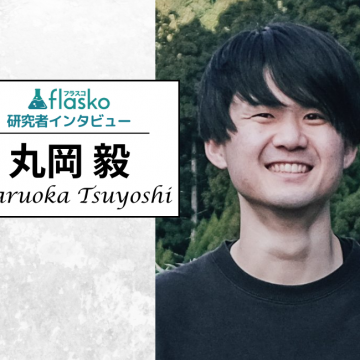

陳 たん

国立天文台 重力波プロジェクト 助教

東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻 博士後期課程修了、博士(理学)を取得。その後、国内大手電気メーカーで衛星データを活用したスマート農業プロジェクトで技術開発を担当。退社後、国立天文台重力波プロジェクトの研究員として重力波望遠鏡KAGRAの較正を担い、2022年から現職として重力波望遠鏡の較正、熱雑音の研究に従事。

こんにちは。陳たんと申します。以前は関東エリアに住んでいましたが、現在は富山の片田舎に住み、「KAGRA」という重力波望遠鏡がある岐阜県飛騨市神岡町で研究開発をしています。

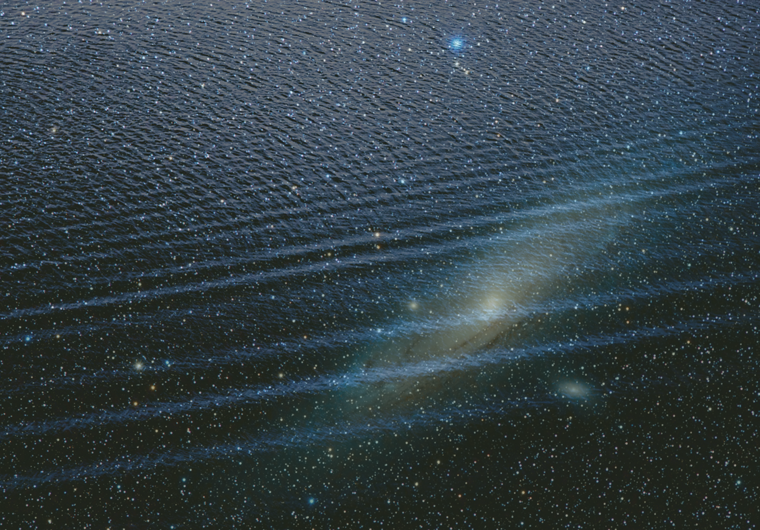

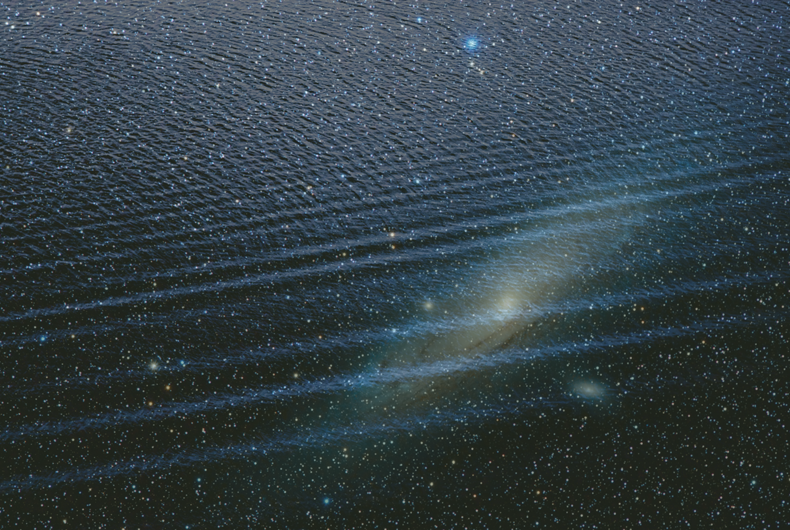

大都会から自然豊かな場所に移り住んだ時に、天文好きとして一番によかったと思ったのは、やはり夜空の明るさです。東京都心では晴天であっても星は数える程にしか目には見えませんが、今住んでいる地域や職場では、肉眼で天の川も認識できるほどに空が暗く、天体観測が楽しめます。

そのような周りに街灯や人気もない環境で、星空をじっとみていると、宇宙がとても静かで動きが全くないように感じます。でも実際の宇宙には、地球上のどこよりも激しい運動が溢れているのです。例えば、非常に重たい(=密度の高い)天体同士の合体現象というのも、宇宙全体では珍しくありません。今回は、この天体の合体現象によって生じる時空の波=重力波と、その観測を行うための重力波望遠鏡の仕組みについて紹介したいと思います。

天体衝突により宇宙空間に放出される重力の波

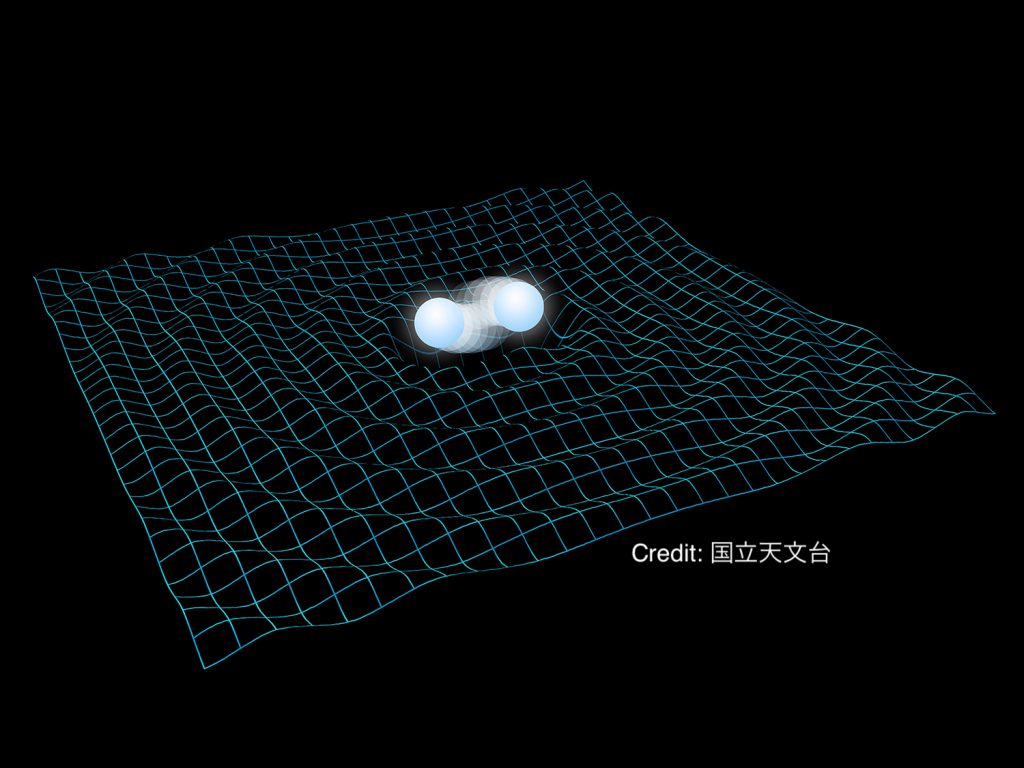

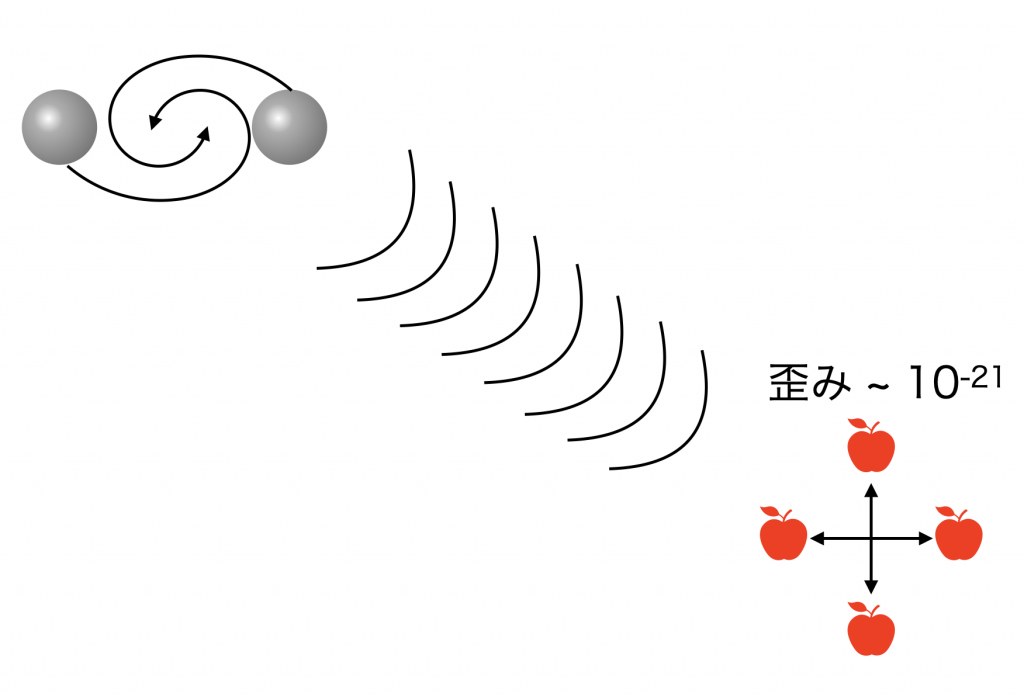

非常に密度の高い天体として、中性子星やブラックホールというものがあります。中性子星は直径数十kmの範囲に太陽質量の1〜2倍の質量が密集した非常に小さくて重い天体で、ブラックホールはそれよりもさらに小さく密度が高いゆえに強大な重力をもつ天体です。これらの天体の連星系(2つの星が重力で繋ぎ止められて互いの周りを回っている系)は、そのコンパクトさゆえにあまりエネルギーを放出することなく近づくことができ、最終的に激しく合体し、1つの天体となります。これを「中性子星連星合体」や「ブラックホール連星合体」などと呼びます。

このような連星合体の時には、太陽の数倍から数十倍以上の質量が大きな加速度運動をすることになりますが、アインシュタインの一般相対性理論によると、この時に時空が大きく歪み、その歪みが宇宙空間に放出され、伝わっていきます。これが「重力波」です。

重力波は透過性が高く、途中に星雲や銀河、銀河団などの天体があっても減衰せずに飛んでいきます。このため、宇宙の遠い場所(つまり昔の宇宙)を観測するには都合が良いのです。もちろん、波源から全方位に放出されるので、遠ければ遠いほど波は弱く微かなものになります。

重力波が見せてくれる未知の宇宙

天文学者・物理学者にとってうれしいことは、この重力波を捉えることで、これまで見ることができなかったものを見られるようになること、そしてこれまでの観測手段よりも「早く」現象を捉えられることです。

例えば、そもそも電磁波を放射しないブラックホール同士の合体は、重力波観測でしか情報を得られません。また透過性の高い重力波は、中性子星などの内部構造情報も我々に届けてくれると期待されていますし、超新星爆発に伴う重力波はその星を構成するガスや周りのガスを透過して伝わるため、電磁波では見えない深部を覗き見ることができます。さらにこの透過性を利用することで、ビッグバン直後の「宇宙の晴れ上がり」よりも前の、宇宙誕生の瞬間を観測することも可能と考えられています。

もうひとつの重力波観測の利点は、突発的なイベントに電磁波観測よりもいち早く気づけるということです。重力波望遠鏡には方向依存性はほとんどなく、どのような方向から飛来した重力波もキャッチできます。普通の望遠鏡で例えると、視野がものすごく広いということです。このため重力波望遠鏡が稼働してさえすれば、宇宙のほぼ全方向を同時に監視することになるので、天体合体のようなイベント発生を検知しやすくなるのです。そして重力波によって飛来方向をある程度定めた後に、可視光や電波・X線などの望遠鏡を使って、早い段階で観測できることができるようになります。

重力波望遠鏡の基本的なしくみ

さて、では実際の重力波はどのようにして観測できるのでしょうか。

実は、上記のような連星合体による重力波が飛来してくると、空間が僅か10-21だけ歪みます。つまり下図のように、空中に4つのリンゴが1mだけ離れて浮いているとすると、重力波の影響を受けて、その距離が10-21mだけ変化するのです。

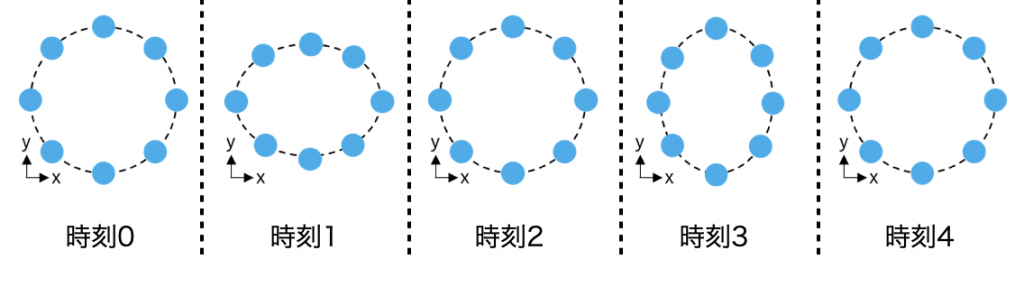

もう少しリンゴの数を増やして、青くしてみます。りんごの間の距離は、縦が縮む→横が伸びるという動きを見せ、交互に伸び縮みします。重力波の観測には、この歪みを検出するのです。

ただしこの歪みの大きさがわずか10-21しかないというところが、観測する上での大問題なのです。ちょっと想像できないかもしれませんが、これは例えば 1m が 10-21m だけ変化することを意味します。10mの空間であれば10倍、つまり10-20mだけ変化します。このように元になる長さ(基線長)をさらに長くすれば、観測するべき長さが伸びるので観測しやすくなります。しかし、基線長を太陽から地球までの距離である1.5×1011mまで伸ばしたとしても、観測するべき長さは10-10mで、これは原子ほどの大きさでしかありません。いかに微小な世界の話であるかということを感じていただけますでしょうか。

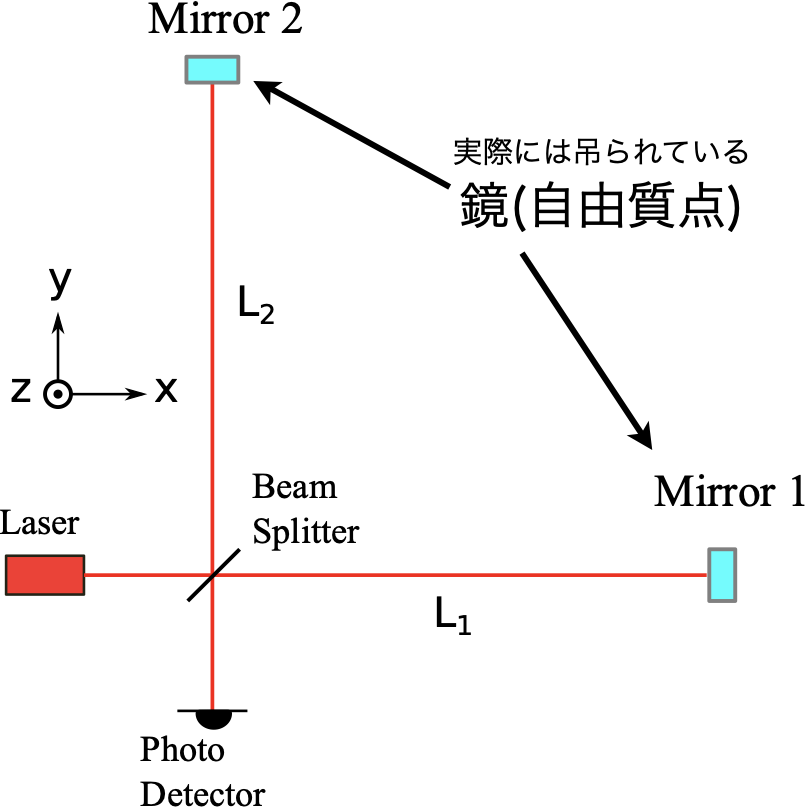

では、実際にどのような装置でこの微小な歪みを観測するのでしょう。現在の主流な重力波望遠鏡の方式は、下図のようなマイケルソン型レーザー干渉計をベースにした巨大なレーザー干渉計です。つまりレーザーを使って微小な歪みを検出しているのです。

上の図で説明すると、まず赤い箱からレーザーを飛ばします。そして「ビームスプリッター」という鏡のところでレーザーを半分反射、半分透過させて上方向と右方向に分ける。分けられた光は進んだ先でそれぞれ鏡に当たり反射されて、ビームスプリッターに戻ってきます。するとまたビームスプリッターで、上からの光と右からの光がそれぞれ半分半分に分かれて、レーザー光源側と「フォトディテクター」という検出器側に飛んでいきます。この時、2つのレーザーが同じ経路を飛ぶことになるので、電磁波の重ね合わせが発生して「干渉」という現象が起こります。この干渉現象を捉えるのです。

つまり上図における「鏡」が、先に述べた「空中に浮いたりんご」の代わりになるのです。鏡を念力で空中に浮かすことはできないので、実際にはワイヤーをつけて吊られています。

ただしこの干渉現象はとても敏感で、ビームスプリッターと反射鏡との距離L1とL2が少しでも変動すると、干渉光が大きく変化します。これは干渉現象が、レーザーの波長であるおおよそ1μm程度の現象であるからです。だから原理的にはこのようなレーザー干渉計で重力波を捉えることができるのですが、基線長(つまり上記のL1やL2)を例えば現実的に地上に作れる3kmにしても、重力波による歪みの影響(~10-18m)とレーザー波長(~10-6m)には大きな隔たりがあるため、うまく観測できないのです。

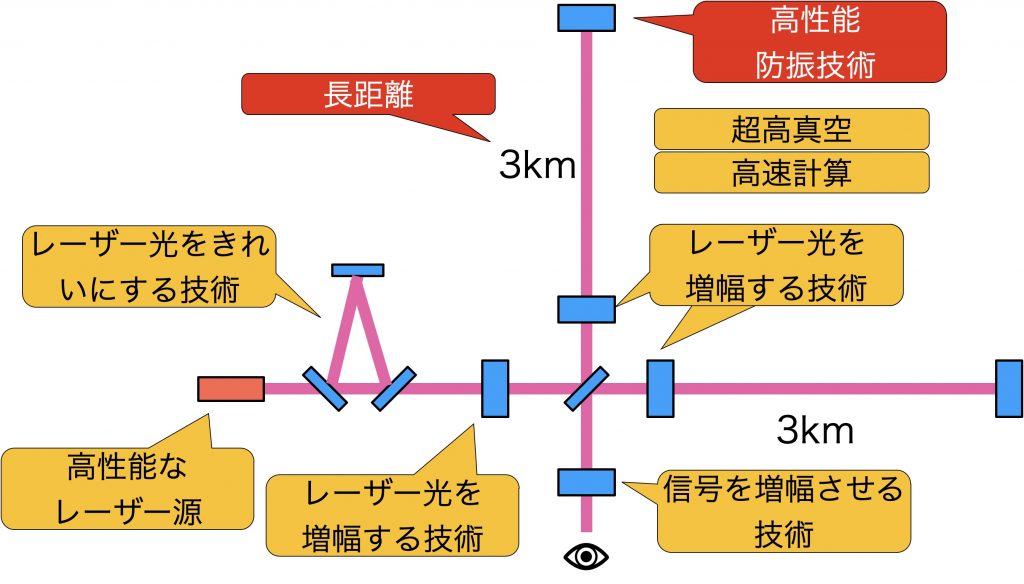

そこで鏡を増やしつつ、レーザーの出力を増やしたり、信号を増幅させたりするような技術を組み込むことが必要となります。結果として、主要な技術を組み込んだ重力波望遠鏡の構成は下図のようになります。

ここで重要なのは、基線長を3kmという長い距離にして、かつビームスプリッター近くにも鏡を置くことで、基線長部分にレーザー光を増幅(正確には共振)させている点です。

ここの3kmの基線長部分は”腕”と呼ばれています。そしてイメージ的には、レーザー光を「腕」のなかで何度も往復させることで、疑似的に長い距離を飛ばしているのです(この”腕”を構成している4つの鏡を「主鏡」と呼びます)。

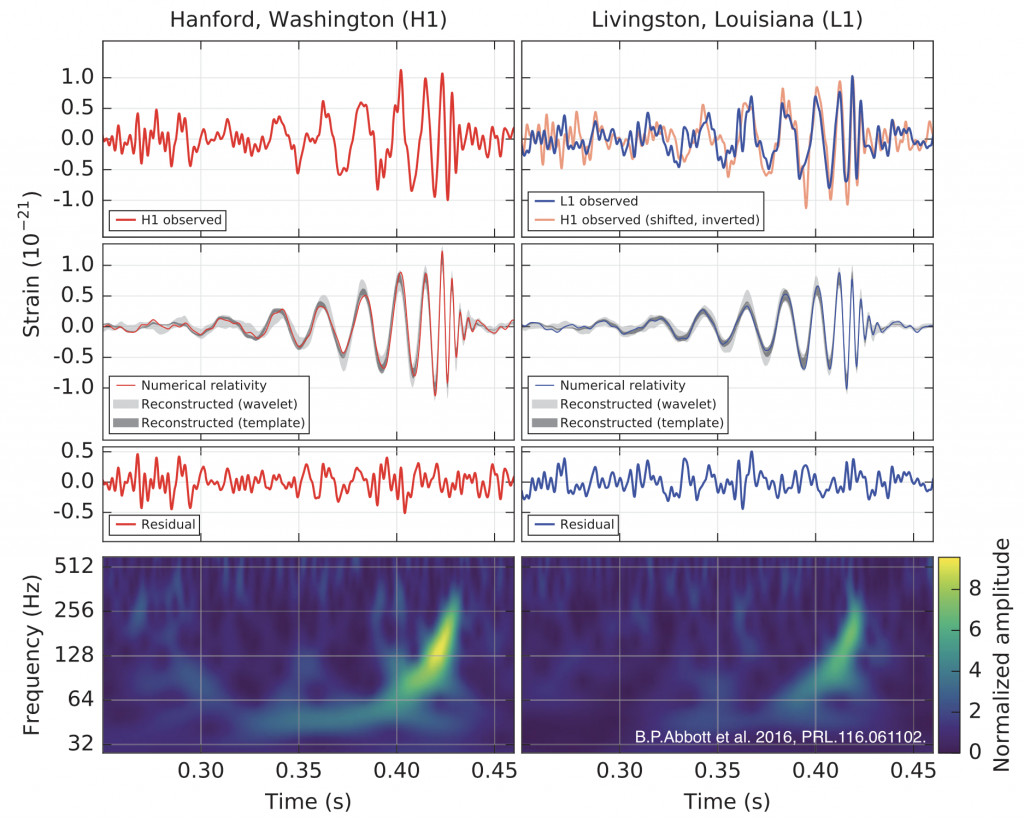

この望遠鏡の仕組みの開発には、およそ100年ほどかかりました。そしてやっと2015年にアメリカのLIGOという望遠鏡が初めて重力波を捉えたのです。図6に示されているのが、人類が初めて観測した重力波信号です。

Phys. Rev. Lett. 116, 061102 – Published 11 February 2016, DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102)

このグラフの縦軸にもあるように、歪み(strain)は10-21程度ととても小さく、望遠鏡に影響を与える色々なノイズを極限にまで抑えて、やっと重力波信号を捉えられました。この重力波イベントは、ブラックホール同士の合体の瞬間であったということが、その後の分析からわかっています。アインシュタインによって重力波が予言されてからの100年間、科学者たちにとってはまさに極微小ノイズとの長い戦いを制したあとに、やっとノイズではなく重力波信号を見ることができたのです。

重力波観測に影響を及ぼす3つの原理的ノイズ

しかし色々なノイズをなんとか極限まで抑えたとしても、原理的に生じるノイズは必ず残ります。ではレーザー干渉計型望遠鏡に生じる原理的なノイズとして、具体的にどんなものがあるのでしょうか。3つあります。

①レーザー光の微小振動

まず、レーザー光を観測して何かを測定する場合には、レーザー光自体の量子的な揺らぎが必ずノイズになってきます。これはレーザー光を「粒子」として見たときに、必ず「光子数Nのルート分だけ揺らぐ」ということです。

さらに重力波望遠鏡の場合には、ランダムな粒子数揺らぎがもう1つのノイズ効果をもたらします。それは「光粒子が、吊られた鏡を直接押してしまう効果」です。

先ほど説明したように、重力波望遠鏡では、レーザーを反射させるための鏡をワイヤーで吊るします。その鏡に光粒子が当たって反射することを想像していただくと、光粒子の勢い(物理学で言うと運動量)が鏡に伝わり、その力で鏡を押してしまうことは直感とも一致することでしょう。問題はこの光粒子の勢いが、粒子数の揺らぎに応じて揺らいでしまうことです。つまり光粒子の量子的な揺らぎが鏡の揺れに置き換わってしまうのです。干渉計型重力波望遠鏡はまさにこの鏡の揺れを観測しているので、それが原理的なノイズのひとつとなってしまうのです。

このレーザー光に起因する2つのノイズは、それぞれ「ショットノイズ」と「ラディエーションプレッシャー(radiation presure)ノイズ」(=輻射圧雑音)と呼ばれています。この2つのノイズの効果は、干渉計内で使用するレーザーのパワーの大小でそれぞれ上下しますが、その合計はある値を下回ることがありません。この値は「量子限界」と呼ばれています。

光にも勢いがあって、それが揺らぐことで大きな鏡(数十kgもあります)が動かされるというのは、普段の生活では想像することもないでしょうが、我々の研究ではこれが日常なのです。

ちなみにレーザーの輻射圧によってどの程度鏡が揺れるかというと、1Wのレーザー光を弱めたり強めたりして吊られた20kg程度の鏡を揺らすと、鏡は大体10-15m@100Hzだけ動きます。これはほぼ原子核の直径くらいの距離です。このような極めて微小な振動であっても、重力波望遠鏡にとってはノイズになってしまうのです。

②地面の常時微小振動

次に地面の振動によって発生するノイズを考えてみましょう。

この地面振動は、具体的には「常時微動」と呼ばれる、常に存在するわずかな振動です。常時微動の原因は様々で、例えば我々人間の活動(電車・車からの振動など)による振動や、川の水の流れによる振動、それに海岸に打ち付ける波による振動などがあり、これらがごちゃ混ぜになって常にかすかに地面を揺らしているのです。

このかすかな地面の振動は、普段の生活では気になることは少ないですが、重力波望遠鏡にとっては致命的な振動になります。重力波望遠鏡では、基本的に鏡に加わる振動と重力波との区別がつかないからです。だから、鏡が何かしらの外部要因で揺らされていると、それが観測に影響を及ぼすノイズになってしまうのです。

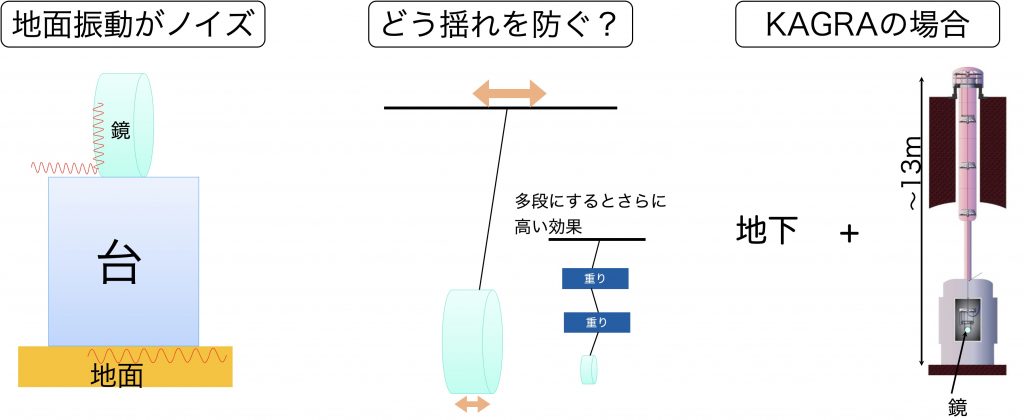

例えば、鏡を地面に固定された台に直接置いてしまうと、地面のわずかな振動が鏡を揺らしてしまい、ノイズになってしまいます。より正確に表現すると、”腕”を構成する2つの鏡の間の距離が地面振動起因で揺れると、ノイズとなってしまいます。ではどうするか。実は、すでに触れたように鏡がワイヤーで吊るされているのは、まさにこの地面振動の影響を低減させるためなのです。

鏡が吊るされていると、その振り子の共振周波数よりも早い地面振動は鏡に伝わりづらくなります。これが上図のように多段であればあるほど、その効果が格段に大きくなります。実際の重力波望遠鏡「KAGRA」の場合には、地面振動が少ない地下に造られている上に、10m以上の大きな懸架系が組まれていることで、地面振動の影響を極力抑えることができるようになっています。

説明上は簡単に「多段に吊るす」と表現しましたが、実際はかなり複雑なことをやっています。というのも「吊るす」場合に、鏡の並進運動も回転運動も防振したいけれど、そのために1本のワイヤーで各段を吊るすのか、それとも段によっては3〜4本で吊るすのか、ということを検討する必要があります。そして1本で吊るす部分では、重さのバランスが崩れないように重りを配置する必要も出ていきます。

さらに、このような懸架系では共振周波数での揺れはずっと大きく揺れてしまうので、その揺れを抑えるシステムが必要になりますし、そのシステムによる振動の「逆侵入」が十分少ないかどうか等々、配慮すべき点も山ほど出てきます。このあたりの研究を行うのが、重力波望遠鏡開発分野の中でも「懸架系グループ」の仕事になります。

③原子自体の熱的微小振動

最後に「熱的な振動」に起因するノイズについて紹介します。

物体を構成する原子は、常にその温度に応じて振動しています。これを「熱振動」といいます。もちろん重力波望遠鏡を構成している鏡も、この熱振動を常にしています。レーザーを使って鏡同士の間の距離を測定する重力波望遠鏡においては、この鏡の熱振動も無視できないノイズとなってしまうのです。これを「熱雑音」と呼んでいます。

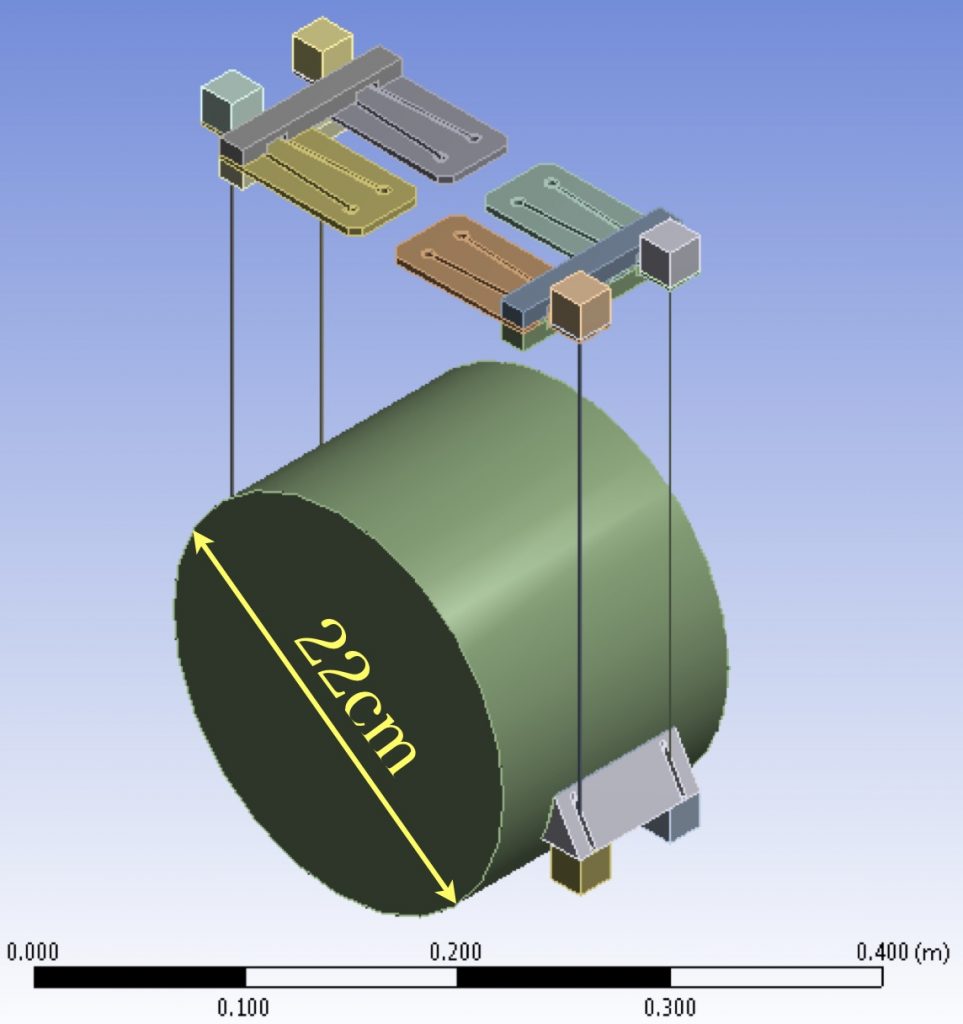

これは、日本にある重力波望遠鏡「KAGRA」の主鏡近くの図です。

鏡は直径22cmで、4本のワイヤーで吊られています。この図にはありませんが、ここにあるシステムは全体が、図7の右図にあるように、さらに大きな懸架系で吊られています。熱振動は全てのパーツで起こっていますが、特にレーザー光を反射する面に近い次の3つの部分の影響が大きいです。

第一に、レーザー光を反射する面に施されている反射コーティングの熱振動です。このコーティングは誘電体多層膜になっており、その熱振動が反射面を変動させてノイズを生み出します。

第二に、鏡の母材の熱振動が引き起こすレーザー反射面の変動です。

第三は、鏡を直近で吊っている4つのワイヤーの熱振動です。この振動が鏡まで伝わり、ノイズになります。これらのワイヤーはその熱振動のために、特にバイオリンの弦のような振動モードが大きく発生します。これは「バイオリンモード熱雑音」(violin mode thermal noise)と呼ばれており、望遠鏡の最も感度の良い領域を制限するケースがあります。

「熱」が原子や分子の振動であることは中学校で学ぶことですが、実際にこのかすかな振動を前にして頭を抱えるのが重力波望遠鏡の研究開発なのです。

日本の重力波望遠鏡「KAGRA」の強み

最後に実際の重力波望遠鏡「KAGURA」のことを紹介します。「KAGURA」は日本の岐阜県飛騨市神岡町の山の中に作られた重力波望遠鏡です。

現在、基線長がkm級の重力波望遠鏡は、世界中で下記の4台だけです(カッコ内は所在地)。

- LIGO (Livingston, USA)

- LIGO (Hanford, USA)

- Virgo (Pisa, Italy)

- KAGRA (Kamioka, Japan)

この中で「KAGRA」は、日本の岐阜県飛騨市神岡町に建設された3kmの基線長をもつレーザー干渉計型重力波望遠鏡で、2019年に完成し、国際共同観測を始めました。その後、他の望遠鏡と同様にアップグレード期間を設け、性能向上に向けた調整が続けられています。

このKAGRAには下記の大きな2つ特徴があります。これは他のkm級望遠鏡にはない先進的な点でもあります。

- 池ノ山という山の中にある地下に建設されたこと。

- 主鏡には冷却された低温鏡を使用すること。

先ほどもお伝えしたように、重力波は透過性が非常に高く、地面も地球も通り抜けて飛来してきます。そのため地下に望遠鏡が作られていても、観測は可能です。またこの地域の山の岩盤は硬い上に、地面振動自体が都会の地面振動のおおよそ1/100程度ととても小さく、さらに地表からかなり離れた深度にあるために、人の活動による影響も少ないのです。

ちなみにこの池ノ山の中には、ニュートリノ観測を行う「スーパーカミオカンデ」や「カムランド」、それにダークマター探索を行う「XMASS」も設置されており、重力波も含めた宇宙線観測の拠点となっています。

もう一つの「主鏡に低温鏡を用いること」は、もちろん上記で紹介した熱雑音の低減のためです。最終的には絶対零度に近い20K(= マイナス253℃)まで4つの主鏡を冷却する予定です。重力波観測は数ヶ月や年単位で行われるため、その期間中にずっと低温を維持するためには、鏡を冷却し続けないといけません。KAGRAは地下トンネル内にあるということもあり、冷却実験でよく使用される液体窒素や液体ヘリウムでの冷却ではなく、電気で働く冷凍機を使って冷却することができます。

KAGRAは2023年5月現在、まだ重力波信号を捉えられていませんが、調整作業を繰り返し行なって性能をどんどん改善させています。今後の観測が楽しみで仕方がありません。

* * *

以上、本稿では、宇宙を伝播する時空の波である「重力波」について簡単に説明した上で、その観測のための重力波望遠鏡の仕組みや、観測に影響を及ぼすさまざまな雑音と対策について解説しました。

重力波観測は、電磁波の観測と比べると、つい最近始まったばかりの分野ですが、私はこれからの天文学を牽引していく分野であると信じています。日本国内には重力波研究・望遠鏡開発を行なっているグループが多数あり、皆それぞれに独自のアディアを持ち、研究に励んでいます。

私が所属する国立天文台の重力波グループでも、学生から教授に至るまで一丸となって研究しており、刺激ある毎日となっています。すこしでも興味ある方は、ぜひ気軽に見学に来てください。

この記事を書いたのは