三木健|生物多様性についての新たな環境基準づくりを目指す

本シリーズ【A-Co-Labo研究者の履歴書】では、flaskoのサポーターであり、研究知のシェアリングサービスを行う株式会社A-Co-Laboに登録している多様なパートナー研究者たちが、自身の研究内容とともに、研究者としての歩みや考え方を伝えていきます。

今回は、細菌集団の研究を通して生態系の秘密を解き明かそうとしている三木 健さんです。

三木 健

みき たけし

1978年埼玉県生まれ。1997年、京都大学理学部入学。2001年、京都大学理学研究科進学、京都大学生態学研究センターで研究。2006年3月、博士(理学)取得。2006年4月〜2008年7月、日本学術振興会特別研究員。2008年8月〜2018年7月、国立台湾大学海洋研究所で研究室を主催し教育・研究に従事。現在、龍谷大学先端理工学部(理工学部から改組)環境生態工学課程・教授、生物多様性科学研究センター兼任。

生態系の維持に不可欠な生物多様性

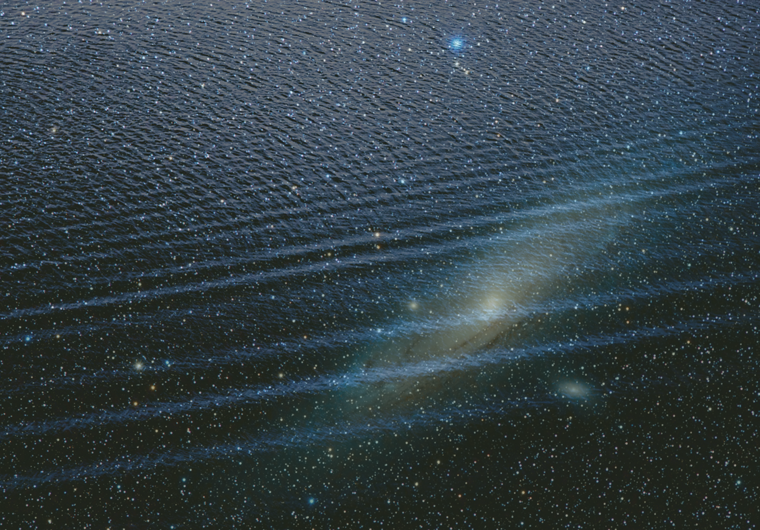

地球上には、目に見えない細菌(バクテリア)から巨大なクジラまで、多種多様な生物が存在しています。生物が多様であることと、その多様である程度を「生物多様性」と言います。

生き物が好きな人にとっては、生物多様性の存在自体が素晴らしいものと思えるかもしれません。ですが、一つ一つの命としての価値の他にも、生物多様性は生態系の中でかけがえのない役割を担っています。生物多様性は、人間を含むすべての生物のための食物生産に不可欠ですし、気候を安定させたり水質をきれいに保ったりと、現代のテクノロジーでは置き換えが不可能な役割をも担っているのです。

生物多様性はどこまで減らしてもよいのか?

ではこの生物多様性は、どの程度守る必要があるのでしょうか? あるいは、どれくらいなら減らしてもよいのでしょうか?

生物が大事であること自体に反対する人は少ないかもしれませんが、実際には人の関心ごとは多種多様であると同時に、幸福な人生にとって必要なことも多種多様です。時には野山を切り開いて農地へと変えたり、人々が安全に生活を送るための都市を開発したりすることで、生物多様性を犠牲にすることはやむを得ないことかもしれません。したがって「生物そのものの価値」についてよりも、「生物が発揮する機能の価値」についての方が、人々の合意の基本ラインとして、また人工的な社会インフラから得られる利益と比較可能な数値として、より妥当であると考えることができるのです。

生態系の変化を定量的に予報する

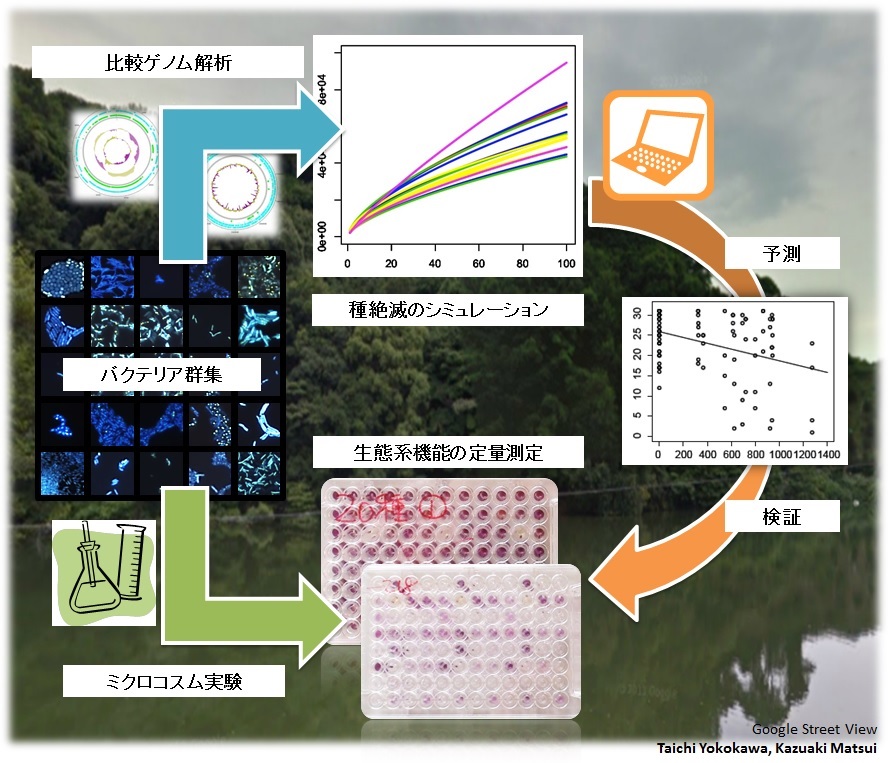

私たちは、特に環境中の細菌(バクテリア)集団に注目し、微生物の多様性の維持すべきレベルの特定を可能にする手法の開発を、他の多くの研究者の方々と一緒に進めています。それは、以下の3つのアプローチを組み合わせた方法です。

第一に、自然生態系から単離した細菌を多種組み合わせて細菌集団(=細菌「群集」とよばれます)を実験的に形成し、意図的に種の絶滅を引き起こしたときに、どれだけ生態系の機能が失われるかを評価します(これをミクロコスム実験といいます)。この評価には、自然環境中に存在する多種多様な有機化合物のうち、どれだけ多くの種類の化合物を分解できるかを評価できる「エコプレート」という培養キットを用います。

第二に、バイオインフォマティクス(生物情報学)の技術を用いて、細菌群集が持っている遺伝子の種類や数を調べます(これを比較ゲノム解析といいます)。遺伝子の種類が多い集団ほど、生態系の中で担っている機能の種類も多く、人間にとって有益であると考えます。

第三に、コンピュータの中に人工的に再現した細菌群集において種の絶滅をシミュレーションすることによって、種の絶滅によって細菌群集からどれだけの遺伝子が失われるかを予測します(種絶滅のシミュレーションといいます)。第二と第三のアプローチを組み合わせて許容可能な種の絶滅レベルを推定したところ、自然の状態からたった10%の種が絶滅しただけでも、細菌群集が担っている機能に無視できない低下が生じる可能性が分かりました。実際に第一のアプローチでは、たった5%の種の絶滅によって、分解できる化合物の種類が低下してしまうことが分かりました。

このように私たちの研究は、生き物を実際に使った実験と、バイオインフォマティクス(生物情報学)、コンピュータシミュレーション(数理生態学)を組み合わせることによって、種の絶滅が生態系に与える影響を定量的に予測することの第一歩となっています。

風の谷のナウシカとSF映画に影響を受けて

私が研究者を志したのは、宮崎駿監督の映画版『風の谷のナウシカ』を観たことがきっかけです。映画では、自然環境を破壊する科学文明と「エコロジー(学問分野としての生態学ではなく、自然と調和した生き方という意味)」の対決という単純な図式であったため、子供にも分かりやすく、環境問題に興味を持つきっかけになりました。

しかし、その後オリジナルの漫画版での複雑な世界観に大きなショックを受けました。特に「自然」に見えるものが自然のありのままの姿ではないという(ナウシカの世界での)衝撃の事実、そして最終的には科学技術に頼らずに生きて行こうというナウシカの決断には大きく心を揺さぶられ、それまで科学や技術に対して漠然として抱いていた単純なイメージが全否定された気分となりました。

それでも(当時の気持ちの切り替えの記憶があいまいなのですが)科学の力で何とかなるとの信念が徐々に形成されていきました。それ以外にも数多くのフィクション(宮沢賢治の小説『グスコーブドリの伝記』や映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ツイスター』、そして『エヴァンゲリオン』等)で描かれる科学者の姿に憧れを抱き続け、当時生態学のメッカであった京都大学の理学部で学んで生態学者になりたいとの夢を追うようになりました。

生き物好きではない自分とジェネレーションギャップ

私は環境や生物を守ることを夢見て生態学の研究を始めましたが、周りの同世代の学生たちには、生き物が大好きで生き物の驚きの生き様自体を研究対象にする人が多く、生態系という複雑なシステムがちゃんと動いていること自体に興味を持っている人はごく少数派で、少し居心地の悪い思いをしました。

また、環境保全に取り組む上の世代の研究者たちは、最終的には人々の自然を守りたい、あるいは昔を取り戻したいという感情に訴えかけているように私には思えましたが、そもそも彼らにとっての自然と私にとっての自然、あるいは原風景は全く違うものでした。

高度成長期に開発された新興住宅地に育った私にとっては、埋立地の防波堤にあるテトラポットの上からみる東京湾や、田んぼの横の用水路で釣ったアメリカザリガニは、良い思い出です。しかし、上の世代の方々にとってそれは自然破壊や外来種移入の最たる例であるため、この話をするととても驚かれました。

この経験から、個人の人生経験や感情、何が好きかということ(「萌え」や「推しポイント」)では、多くの人々の共通点を見出すのは難しく、これらに頼った自然保護には無理があるのではないかと思うようになりました。

数学や数字を使って人を説得しようとすることは、時に「冷たい」「人間味が無い」などと悪い印象を持たれることも多いですが、「人の思い」はさまざまであり共感できるとは限りません。それを排した「数字」は「無感情」ながら、そのおかげでゆがみの少ない物差しではないかと思います。

生物多様性に関する環境基準づくりを目指す

人間や動植物の健康に悪影響があったり、最悪の場合、死に至らしめたりするような有毒物質・汚染物質や、有毒ではないけれど量が多すぎると生態系のバランスが崩れて、アオコの発生などによって人間社会に悪影響を与えるようなリンや窒素などの汚濁物質については、環境中に排出してよいレベル(=排出基準)や、環境中で許容される濃度(=環境基準)が法律で定まっています。

法律で取り締まることができるのは、長年の研究によって、そうした物質の量と生態系のふるまいの量的関係が良く解明されているからです。生物多様性についても、上で紹介したような研究をさらに進め、守るべき環境基準(=種の数や遺伝子の数など)をずばり決めることが、私の今後の目標です。

A-Co-Laboについて

株式会社A-Co-Laboには、現在約100名のパートナー研究者が登録。それら研究者の持つ研究知(研究者のもつ知識や知恵。研究内容だけでなく、課題発見能力や課題解決能力なども含む)を企業の研究開発はもちろん、新規事業や様々な課題の解決に役立てています。

記事で紹介したパートナー研究者に話を聞いてみたい、自身がパートナーとして登録したいなどあれば、下記ホームページよりお気軽にご連絡ください。

A-Co-Labo HP:https://www.a-co-labo.co.jp/

またnote『エコラボnote』では、これまでの事例やQ&Aなども掲載しています。ぜひご覧ください。

https://note.com/a_co_labo/

この記事を書いたのは